La mort peut survenir à tout âge, mais pas avec la même probabilité. Il est d’ailleurs possible d’établir la courbe des taux de décès par âge : celle-ci présente une forme caractéristique en « U », avec un risque de décès élevé à la naissance et durant les premières années de vie, puis qui diminue pendant l’enfance jusqu’à atteindre un minimum aux alentours de 10 ans. Elle remonte ensuite au cours de la vie de façon exponentielle. Selon cette courbe, les jeunes adultes devraient être relativement peu exposés au risque de mourir.

Voilà pour la théorie. Car les jeunes adultes font, en fait, souvent exception et montrent une mortalité plus élevée qu’attendue. S’agit-il d’un trait naturel de l’espèce humaine, ou d’autres facteurs sont-ils en cause ?

Une surmortalité anormale

Une mortalité « de base » peut être estimée, qui découle des contraintes biologiques et des circonstances épidémiologiques.

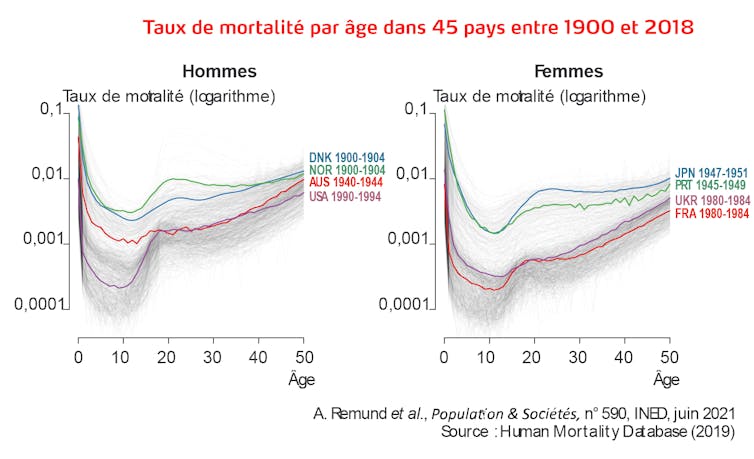

L’excès de mortalité des jeunes adultes par rapport à cette mortalité de base semble, lui, indépendant des conditions générales de mortalité comme l’illustrent les courbes de taux de décès par âge de la base de données sur la mortalité Human Mortality Database (voir ci-dessous). Il apparaît toutefois clairement qu’entre 15 ans et 30 ans environ, les jeunes adultes subissent souvent une mortalité relativement élevée. On peut parler de surmortalité, dans la mesure où elle s’additionne au niveau attendu.

Le niveau absolu de la mortalité observé est parfois trompeur. Par exemple, en 1900-1904, les hommes danois connaissaient une mortalité globalement similaire, voire inférieure pour certains âges, à celle de leurs homologues norvégiens, mais contrairement à eux ne subissaient quasiment aucune surmortalité entre 15 et 40 ans.

À un niveau de mortalité générale moindre, la courbe des hommes américains en 1990-1994 montre une surmortalité très marquée qui les place au niveau absolu de l’Australie en 1940-1944, où par ailleurs la mortalité générale était bien plus élevée.

Des constats similaires peuvent être faits pour les femmes, bien qu’elles soient généralement moins touchées. Ainsi, juste après-guerre, si les Japonaises et les Portugaises connaissent un niveau général de mortalité identique jusqu’à 15 ans, les premières subissent ensuite une surmortalité bien plus forte que les secondes.

Quarante ans plus tard, les Françaises et les Ukrainiennes connaissent une mortalité absolue semblable entre 15 et 25 ans, mais qui résulte d’une forte surmortalité chez les premières et non les secondes, qui ont par ailleurs un désavantage marqué à tous les autres âges.

Pour chacune des paires considérées ici, les jeunes adultes sont donc plus vulnérables au Danemark qu’en Norvège, aux États-Unis qu’en Australie, au Japon qu’au Portugal, et en France qu’en Ukraine. Et ce quels que soient les niveaux absolus de mortalité entre 15 et 30 ans.

La surmortalité des jeunes adultes semble être un élément distinct de la mortalité humaine qui s’ajoute aux autres processus dictant la mortalité générale. Si elle présente parfois une forme bombée (« bosse de surmortalité »), comme dans le cas des hommes norvégiens en 1900, elle peut également ressembler davantage à un plateau, comme on l’observe pour les hommes américains en 1990 ou les femmes françaises en 1980.

Quelles peuvent être les causes de ce phénomène ?

Une surmortalité historiquement universelle ?

Jusqu’à récemment, la surmortalité des jeunes adultes a été considérée comme un trait universel de la mortalité humaine et propre aux individus de sexe masculin. Ces deux postulats relèvent d’une conception biologique de l’adolescence en tant que période tumultueuse, faisant implicitement référence aux transformations psychologiques associées à la puberté (production d’hormones sexuelles, développement cérébral asynchrone, etc.). Ces spécificités du « cerveau adolescent » entraîneraient un manque d’inhibition, une prise de risque excessive, une impulsivité, et une moindre capacité à considérer les conséquences de ses actes.

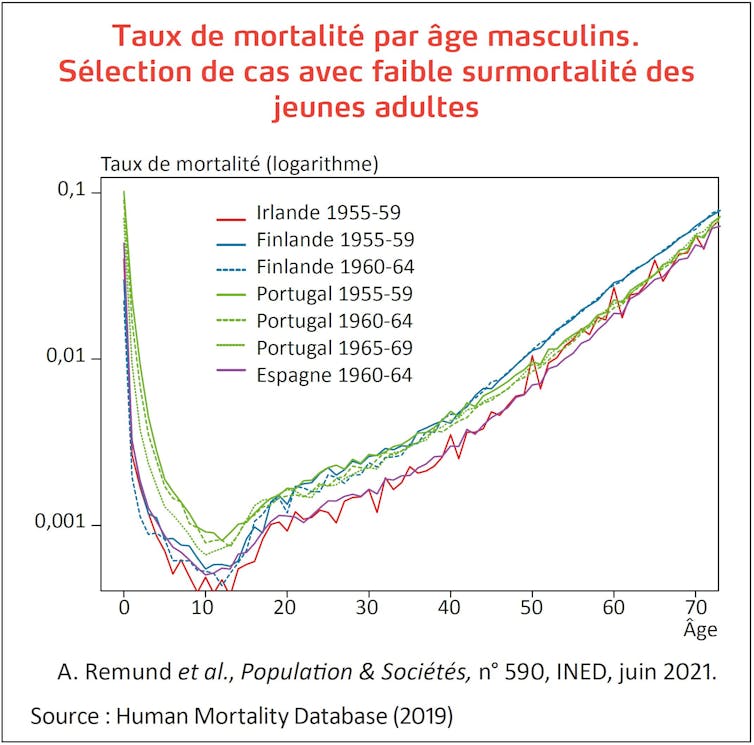

Ces postulats ne résistent que partiellement à l’épreuve des faits. L’examen de plusieurs milliers de courbes telles que celles présentées ci-dessus montre en effet que si une surmortalité est certes très souvent présente chez les hommes, elle peut être absente ou peu marquée. C’est le cas dans les années 1950 et 1960 tant en Europe du Sud (Espagne, Portugal) que du Nord (Irlande, Finlande).

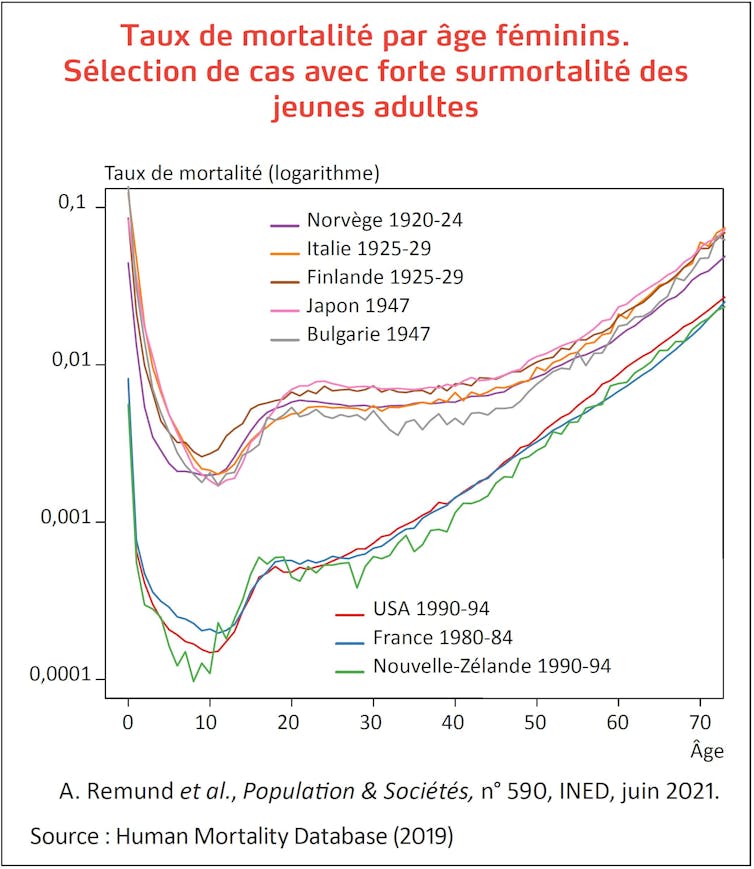

La bosse de surmortalité s’observe aussi chez les jeunes femmes

La surmortalité des jeunes femmes est systématiquement plus faible que celle des jeunes hommes, jusqu’à être absente. Les cas présentant une surmortalité sont cependant majoritaires et correspondent à des contextes très variés, tant à l’époque où la mortalité maternelle était encore élevée que plus récemment.

L’entre-deux-guerres semble être marqué par une surmortalité féminine particulièrement forte, tant en Europe du Nord (Finlande, Norvège) que du Sud (Italie). Ce pourrait être lié à la tuberculose ; une situation qui perdure au-delà de la Seconde Guerre mondiale au Japon et en Bulgarie. Plus récemment, on observe une surmortalité aux premiers âges adultes particulièrement marquée dans plusieurs pays occidentaux (France, États-Unis ou Nouvelle-Zélande).

En réalité, pour les femmes, seules les décennies 1950 et 1960 semblent exemptes de toute surmortalité. La bosse de surmortalité n’est donc pas un phénomène universel ni propre aux hommes.

Une augmentation des morts violentes à la puberté ?

Un autre corollaire de la conception biologique de l’adolescence est que la surmortalité des jeunes adultes serait due à une augmentation des comportements dangereux dans les années suivant la puberté. L’expression « bosse des accidents » (accident hump) est d’ailleurs souvent utilisée, certains auteurs faisant un lien explicite entre surmortalité et puberté, qui pousserait à des comportements « à risque » menant à une augmentation des décès violents. Cette explication ne résiste, là aussi, qu’en partie à l’épreuve des faits.

D’abord, du point de vue des âges concernés, si la bosse débute bien au début de l’adolescence, elle se manifeste jusque dans la trentaine, soit bien après la fin de la puberté. Aux États-Unis, elle disparaît aux alentours de 35 ans pour les hommes et de 25 ans pour les femmes dans les années 1960. Cette limite a ensuite progressé pour les deux sexes jusqu’à atteindre 45 à 50 ans au début des années 1990, notamment sous l’influence du VIH qui tue plus tard que les accidents. Elle fluctue depuis entre 30 et 40 ans, en partie en raison de l’épidémie d’overdoses d’opioïdes.

Un tel étalement au-delà de l’adolescence n’est pas compatible avec une origine purement biologique.

Ensuite, le détail des causes de décès est plus complexe qu’il n’y paraît. Par exemple, aux États-Unis, les accidents de la circulation, qui contribuaient à environ 60 % de la surmortalité dans les années 1960, n’en représentent plus aujourd’hui qu’un quart chez les hommes, soit autant que les suicides et les homicides. Et pour les deux sexes, la contribution des overdoses a progressé de presque 0 % à 20 % de la surmortalité durant la dernière décennie.

Le rôle de la tuberculose

Enfin, historiquement, les causes violentes n’ont pas toujours été les plus importantes. Dans les 22 pays pour lesquels on dispose des causes de décès pour des périodes anciennes, la tuberculose pulmonaire était, jusqu’au milieu du XXe siècle, la principale source de surmortalité des jeunes adultes. Dans l’entre-deux-guerres, elle contribuait encore à environ 50 % de la surmortalité chez les hommes. La proportion allant jusqu’à 90 % au Portugal, et de 70 % à 90 % en Suède, Espagne, France, Angleterre, Grèce, Italie, Pays-Bas et Norvège.

À la même époque, la mortalité maternelle n’était à l’origine que de moins de 10 % de la surmortalité des jeunes femmes, à l’exception de certains pays extra-européens (États-Unis, Canada, Chili, Nouvelle-Zélande et Taïwan) où elle en représentait encore de 30 % à 40 % avant les années 1940.

Les morts violentes (suicides, homicides, accidents) surpassent la tuberculose entre 1940 et 1960 selon les pays. Ce retournement coïncide avec d’une part la diffusion des antibiotiques (la streptomycine, qui permet de lutter contre la tuberculose, est découverte en 1944), et d’autre part la démocratisation des moyens de transports motorisés. L’importance des morts violentes est donc un phénomène relativement récent.

Un phénomène encore mal compris

La « bosse » de surmortalité des jeunes adultes est un phénomène démographique connu depuis un siècle et demi mais imparfaitement compris. Son examen fait parfois l’objet d’idées reçues qui reposent sur une conception purement biologique de l’adolescence, supposant son caractère universel, sexué et lié aux comportements « à risque ».

Les études récentes permettent de mieux en cerner les principales caractéristiques : non universel et davantage masculin, sans pourtant que les femmes y échappent. Les morts violentes l’expliquent en partie seulement. Sans écarter complètement les facteurs biologiques, la transition à l’âge adulte joue un rôle essentiel en concentrant un nombre important de facteurs de risques socio-économiques dans une période courte et critique du parcours de vie.

Ce texte est adapté d’un article publié par les auteurs dans le journal Population et Sociétés n° 590, « La surmortalité des jeunes adultes est-elle naturelle ? ».

Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Institut National d'Études Démographiques (INED); Adrien Remund, Docteur, spécialiste des migrations et en démographie historique, University of Groningen et Timothy Riffe, Docteur, spécialiste en santé des populations, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()