Peu de politiques sont aussi consensuelles que les politiques éducatives menées en France ces dernières décennies : même si leurs modalités concrètes font débat, aucune voix ne s’élève contre l’expansion considérable de la scolarisation à laquelle elles mènent. Depuis les années 1950, le taux de bacheliers a été multiplié par plus de 15. En 1970, 44 % des jeunes de 17 ans étaient scolarisés ; ils le sont quasiment tous aujourd’hui (96 %).

Un consensus semble s’être installé sur le fait que l’éducation scolaire serait la meilleure manière d’instruire et d’éduquer un enfant, de former des travailleurs qualifiés et des citoyens actifs. Diffuser plus largement l’éducation, ce serait aussi tendre vers plus d’égalité des chances.

Se demander si ces promesses ont été tenues, ce n’est en rien contester la valeur de l’éducation. Mais il en est de l’explosion de la scolarisation comme du développement des sciences et de l’industrie qui ont tant enrichi nos sociétés mais qui, par leur dynamique même, ont endommagé la nature, produit de nouvelles inégalités, à tel point que l’on questionne leur expansion infinie… Toujours plus d’un bien n’est pas forcément bénéfique.

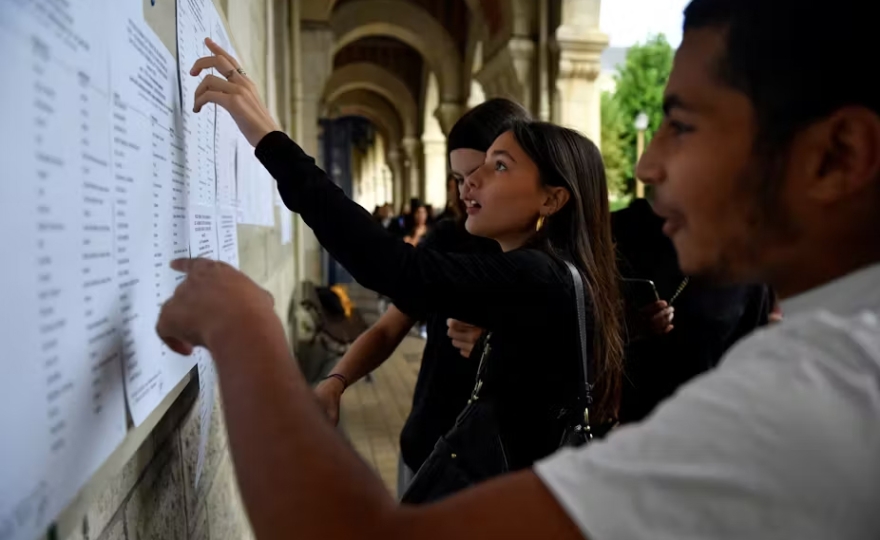

Concernant l’éducation, on peut se demander si nous ne sommes pas à la fin d’un cycle tant les diplômes rythment aujourd’hui la vie sociale, depuis le quotidien des familles jusqu’à l’organisation du travail, comme le montre notre enquête L’Emprise scolaire – Quand trop d’école tue l’éducation (éd.Presses de Sciences Po, 2024).