Le milieu scolaire est, à l’image du reste de la société, régulièrement confronté à des violences et des événements graves à fort impact traumatique. Brutalement exposés à une menace pour leur intégrité physique ou psychique, à un risque mortel pour eux-mêmes ou pour autrui, voire au spectacle d’une mort horrible, les sujets impliqués peuvent éprouver un vécu d’insécurité totale ou de perte de contrôle.

Dans cette expérience inattendue, désorganisatrice et destructrice du « réel de la mort », victimes et témoins se retrouvent démunis, comme dans la cité scolaire Gambetta-Carnot, à Arras, où, ce vendredi 13 octobre 2023, un homme s'est introduit muni d'une arme blanche, tuant un professeur et blessant deux autres membres du personnel de l'établissement.

Une cellule psychologique a été ouverte dans le lycée du Pas-de-Calais pour accueillir le personnel éducatif, les élèves et leurs parents, comme cela avait été le cas lors du drame au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), où, le 22 février 2023, Agnès Lassalle, professeure d'espagnole est morte après avoir été poignardée en plein cours par un élève.

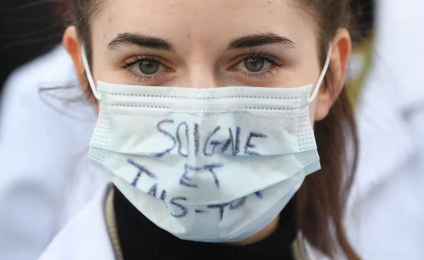

Souvent plébiscités par les médias et les politiques dans le cadre d’événements potentiellement traumatiques à dimension collective, les dispositifs de ce type sont mis en place pour dépister, soutenir et prévenir de la survenue des séquelles psychologiques. Quels sont les personnels qui les composent ? Comment fonctionnent ces cellules et quelles sont leurs missions ?