Les menstruations, la masturbation, l’homosexualité, autant de sujets qui peuvent faire frémir les pédagogues les moins téméraires d’entre nous. Autant de sujets dont on présume – souvent à tort – qu’ils seront introduits dans des séances scolaires d’éducation à la sexualité.

La déclaration récente de la secrétaire d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa sur les trois séances annuelles d’éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées – une loi mise en place depuis 2001 – a fait du bruit.

Pourtant, l’histoire nous a montré que les résistances adultes à l’éducation à la sexualité scolaire sont bien ancrées dans les mœurs, les mentalités et les comportements, en France ou ailleurs.

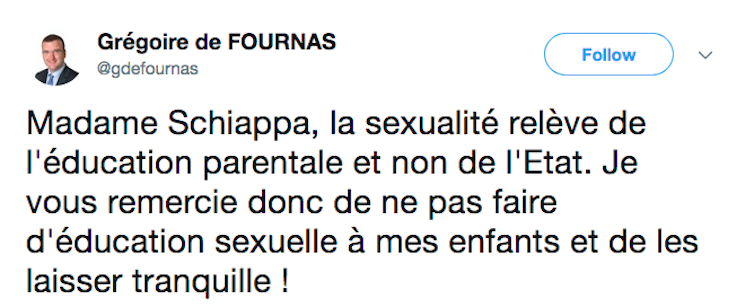

Or, les arguments de ces adultes réfractaires à l’éducation à la sexualité à l’école relèvent d’une frilosité morale et ne tiennent pas la route, pour peu qu’on les confronte aux données empiriques disponibles depuis plusieurs décennies. Ne reculant devant rien en cette saison estivale, c’est à partir de tweets verbalisant les craintes les plus fréquentes que nous proposons d’analyser les deux principales appréhensions des adultes, érigées en autant d’arguments.

Argument n°1 : Les enfants sont trop jeunes/purs pour qu’on leur parle de sexualité

Ce type d’argument, souvent doublé d’une référence de bon ton à la pédophilie ou à la petite enfance, suggère qu’aborder des notions liées à la sexualité dès la petite enfance contribuerait à la corruption des enfants, qui seraient jusqu’alors « purs » parce que non exposés à la sexualité. C’est d’ailleurs la mention de l’introduction de séances d’éducation à la sexualité « dès l’âge de 4 ans » qui a engendré la récente levée de boucliers autour de la (ré)intégration de ces séances à l’école et le battage médiatique qui s’en est suivi.

Dans les faits, ce discours sur la menace que ferait planer l’éducation à la sexualité sur la pureté enfantine ne tient pas la route pour au moins deux raisons. D’une part, parce que les programmes d’éducation à la sexualité sont développés de manière à s’adapter à l’âge des élèves, en débutant par parler des familles et des amitiés, en enchaînant avec la violence et le consentement, et en n’introduisant que progressivement les véritables notions relevant véritablement du corps, des pratiques sexuelles et de la prise de risque qu’elles peuvent engendrer. Les notions abordées en bas âge ne relèvent donc pas de la sexualité, mais du bon vivre ensemble.

D’autre part – n’en déplaise à celles et ceux qui préféreraient qu’il en soit autrement – parce que les enfants ont déjà une « sexualité » par la masturbation et l’auto-découverte de leur corps et de ses zones érogènes, souvent dès l’âge de 3 ans.

Bref, l’enfance innocente et ignorante, brutalement confrontée à une sexualité génitale adulte trop avancée (qu’elle s’incarne dans les contenus scolaires ou dans les avances sexuelles d’un « pédophile » tant craint) n’existe… pour l’essentiel, que dans les fictions d’adulte.

La donne serait la même pour ce qui est des adolescent·es. Dans son étude des perceptions entretenues par les parents face à la sexualité de leurs enfants, la chercheuse Sinikka Elliott rappelle que les parents sont en mesure de maintenir leur illusion de l’innocence sexuelle de leurs adolescent·es, tant et aussi longtemps qu’ils puissent imputer à d’autres jeunes de leur entourage – essentiellement, selon elle, des jeunes racialisé·es – le rôle d’influence corruptrice en matière de sexualité.

Bref, on constate que bien des adultes désirent tant maintenir cette apparence de pureté qu’ils et elles n’hésitent pas à mettre en place des stratégies favorisant le maintien de ces illusions.

La sexualité n’est pas de la responsabilité de l’école

Cet argument suggère que l’on puisse distinguer deux modes de gestion de la sexualité : l’un à caractère privé, se déployant à partir de la relation privilégiée unissant un enfant à son/ses parents, suggère qu’il ne soit pas de la responsabilité de l’école d’aborder les questions de sexualité.

L’autre, à caractère public, mobiliserait plutôt le bien commun et la citoyenneté sexuelle pour faire intervenir des éducateurs extérieurs à la cellule familiale et exposer les élèves, sans égard aux préférences parentales, à des contenus équivalents en matière de sexualité.

Dans les faits, toutefois, cette scission entre privé et public ne se joue pas si franchement. Il est ainsi faux d’affirmer que la vie familiale puisse être étanche à tout contenu en matière de sexualité pour peu que les parents ne les désirent ou ne les valident pas. Ainsi, une étude canadienne a montré que, si 95 % des parents considéraient que l’école et la famille devaient se partager la responsabilité de l’éducation sexuelle, la majorité d’entre eux rapportait ne pas avoir abordé de façon assez détaillée les sujets qu’ils avaient par ailleurs déclaré estimer importants.

Il n’y a qu’à prendre connaissance des habitudes adolescentes en matière de consommation de pornographie sur Internet. Ainsi, dans une enquête datant de 2017, 51 % des jeunes Français·es de 15-17 ans déclarent avoir déjà surfé sur un site pornographique. Il va sans dire que le désir parental de contrôler l’accès de leur progéniture à des informations liées à la sexualité ne passe pas l’épreuve de l’accessibilité fournie par les outils numériques.

Par ailleurs, clamer que « la sexualité ne relève pas de la responsabilité de l’école » présume à tort que celle-ci n’est pas déjà omniprésente dans les établissements scolaires. Or, pour peu que l’on porte attention à ce qui s’y joue, l’école est plutôt un lieu où les élèves apprennent – au contact de leurs pairs comme des adultes – une panoplie de leçons à caractère sexuel, c’est-à-dire concernant les comportements attendus d’eux et d’elles en matière de sexualité ou d’interactions genrées.

Bals, rumeurs, insultes, exemples donnés en classe, formulaires plus ou moins inclusifs des différents types de familles, voilà autant de messages qui enseignent la « bonne » sexualité, et qui passent plus souvent qu’autrement sous le nez des parents dont l’attention semble uniquement concentrée sur les séances formelles d’éducation à la sexualité.

Bref, l’hypocrisie est de considérer que la sexualité se trouve confinée aux trois séances annuelles prévues par la Loi du 4 juillet 2001, alors que les manifestations de la sexualité se retrouvent partout dans nos établissements éducatifs, et pas seulement cloîtrées dans un cours, quelques heures par année.

La panique morale adulte

Selon le sociologue Michel Bozon, les inquiétudes adultes autour de la sexualité à laquelle sont exposés ou participent les jeunes relèvent d’une « panique morale » engendrée par le sentiment de ne pas (de ne plus ?) pouvoir contrôler la sexualité des jeunes.

C’est ainsi la croissante autonomie des jeunes en matière de sexualité qui déplairait aux adultes. Il ne s’agit pas de suggérer que les parents n’ont pas leur place quand vient le temps de parler sexualité avec leurs enfants, mais bien de constater que les débats autour de la « menace » de l’éducation à la sexualité créent une représentation négative de la sexualité.

Ils la positionnent en effet comme une chose menaçante, arrivant presque « malgré soi », et dont il faut impérativement être protégé. Si cela va de pair avec tout un langage autour du « risque » de la sexualité (comportements à risque, réduction des méfaits, prise de risque, etc.), ce discours dépossède les jeunes de leur capacité de faire des choix éclairés en matière de sexualité et de relations amoureuses.

C’est ce discours qui risque de créer le spectre tant craint par les parents : celui d’adolescent·es immatures, dangereux et potentiellement hors de contrôle en matière de sexualité. S’il existe une véritable menace à l’intégrité sexuelle des enfants, ce n’est donc pas dans l’éducation à la sexualité scolaire qu’elle se trouve, mais dans la mollesse de projets de loi comme celui contre les violences sexuelles et sexistes, pour lequel une (autre) tempête s’abat sur Marlène Schiappa.