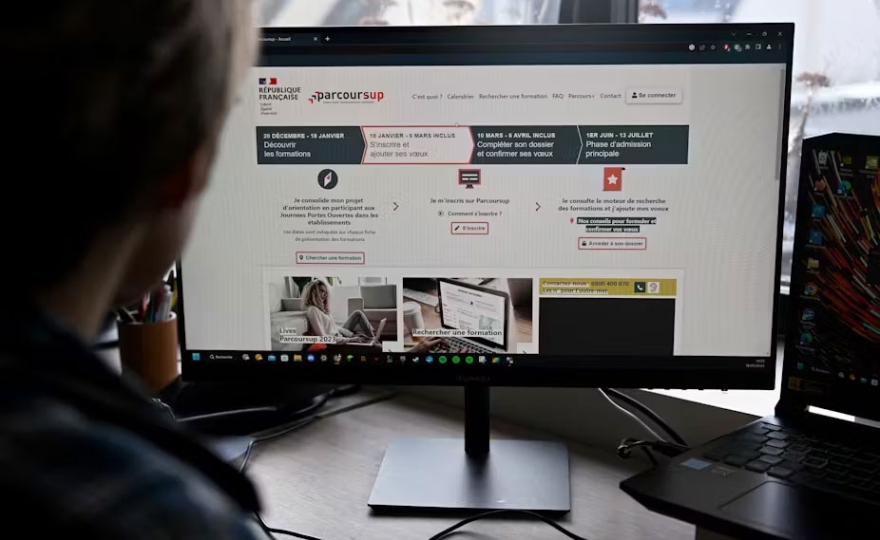

C’est l’application Parcoursup qui gère depuis 2018 les vœux d’inscription des lycéens vers la majorité des formations de l’enseignement supérieur français. Cette plate-forme centralisée a pour but d’uniformiser et de simplifier la procédure d’orientation post-bac en réunissant toutes les demandes, avec des échéances standardisées.

Face à la massification de l’enseignement supérieur, une gestion coordonnée s’est imposée pour absorber les flux croissants de candidats. Il s’agit d’éviter les lourdeurs administratives qui seraient liées à une démultiplication des procédures et d’offrir à chacun une visibilité homogène sur l’offre de formation nationale.

Par rapport à son prédécesseur Admission Post-bac, Parcoursup a modifié légèrement les règles du jeu, d’une part en n’imposant plus aux élèves de hiérarchiser leurs vœux par ordre de préférence dès le mois de janvier et, d’autre part, en obligeant chaque formation à classer les élèves, y compris l’université.

Alors que s’ouvre du 15 janvier au 13 mars la session 2025 des inscriptions sur Parcoursup, retour sur quelques-unes des interrogations que soulève cette procédure, du rôle des algorithmes au principe de la sélection dans le supérieur.