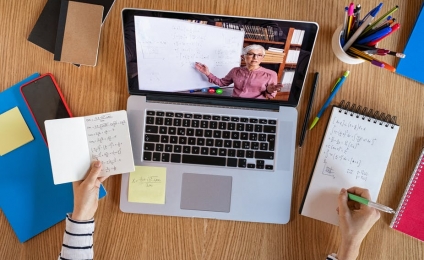

Au printemps 2020, alors que le confinement était décrété face à l’explosion de l’épidémie de Covid-19 et que les écoles fermaient leurs portes, la communauté éducative a été invitée à organiser dans l’urgence une continuité pédagogique. Les enseignants ont dû bricoler des scénarios à distance pour maintenir le lien avec leurs élèves sur la période de mars à juin 2020, non sans éprouver de fortes émotions.

Du côté des parents, l’expérience de l’école à la maison a mis en évidence des difficultés documentées par le projet COVED (Covid et vulnérabilités éducatives). Cette recherche s’est notamment intéressée aux expériences des élèves de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) durant le premier confinement dans la région des Hauts-de-France, l’un des territoires français les plus touchés par l’échec scolaire.

Comment les enfants ont-ils vécu ces situations de confinement ? Dans quelles conditions ont-ils suivi les activités d’apprentissage à distance ?