Elles ont cherché les mots justes sur ce qui leur est arrivé. Elles repassent le film en boucle. Mais parce qu’il n’est pas question d’une ruelle sombre, d’un inconnu, d’une menace au couteau, le mot « viol » n’a rien d’évident. Dans ce scénario, elles passent un bon moment avec un ami, un amoureux ou un amant, chez elles ou chez lui, jusqu’à ce que celui-ci les contraigne à avoir un rapport sexuel. Elles n’en ont pas envie, et chacune à leur manière, elles manifestent leur refus. Malgré ça, il va jusqu’au bout, se rhabille et part, comme si de rien n’était. Elles le reverront dès le lendemain ou dans les semaines à venir, parce qu’il fait partie du groupe d’amis, parce qu’il fréquente la même université, parce que c’est leur colocataire. La vie ordinaire reprend son cours.

À rebours de la mythologie du viol, qui fait de ce crime un événement extraordinaire commis par un étranger déviant, nous savons que dans 91 % des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent les agresseurs. Cela met en lumière un fait dérangeant : l’intimité est un espace constitué de rapports de force, au sein duquel le consentement peut être l’objet de marchandage, de pressions, de luttes. En parallèle, le lien d’amitié, d’amour ou de séduction qui lie les individus invisibilise les potentiels viols qui se produisent au sein de ces relations.

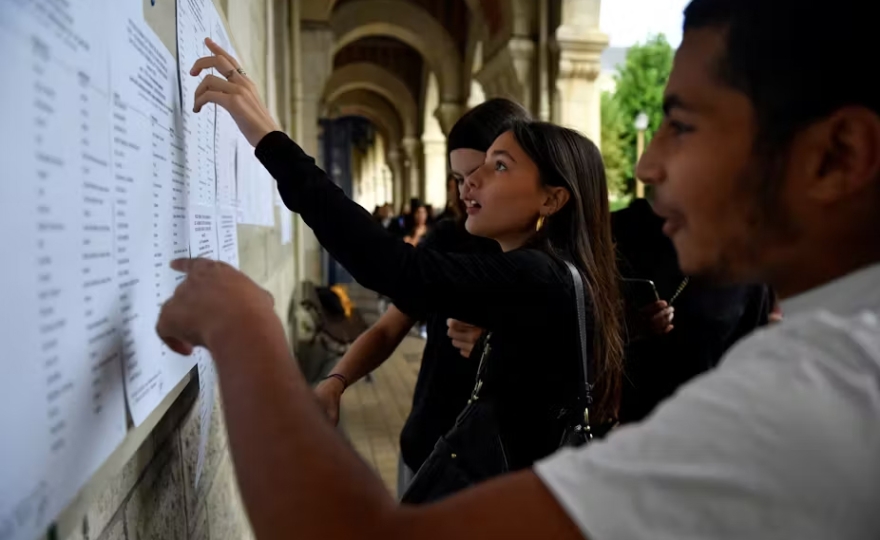

Nommer ces violences est une étape nécessaire pour les dénoncer. Ce fut la stratégie des féministes nord-américaines dans les années 1980, qui ont forgé l’expression de « date rape » pour attirer l’attention sur les viols (« rape ») commis par des étudiants sur les campus lors de soirées festives ou de rendez-vous amoureux (« date » en anglais).

Dans le sillage de ce concept, j’ai proposé celui de « viol ordinaire pour désigner un acte sexuel contraint qui s’inscrit dans un quotidien, dans l’intimité, avec un partenaire sexuel potentiel. L’expression « viol ordinaire » ne vise pas à banaliser ces viols ni leurs conséquences mais à constituer une ressource à même d’identifier ces expériences afin de mieux les analyser.