Au cours de son audition le 2 avril 2025 par la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, le président du Conseil national de l’ordre des médecins s’est dit favorable à ce que la fonction du médecin puisse en certaines circonstances justifier qu’il pratique une euthanasie.

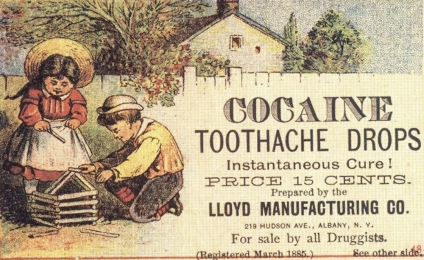

Pour respecter la personne dans ses droits et la prémunir de toute souffrance, le Code de déontologie médicale qui avait évolué, notamment en tenant compte des deux dernières lois relatives aux droits des malades en fin de vie (2005, 2016), préconisait déjà les conditions de recours à la sédation, y compris « profonde et continue maintenue jusqu’au décès ».

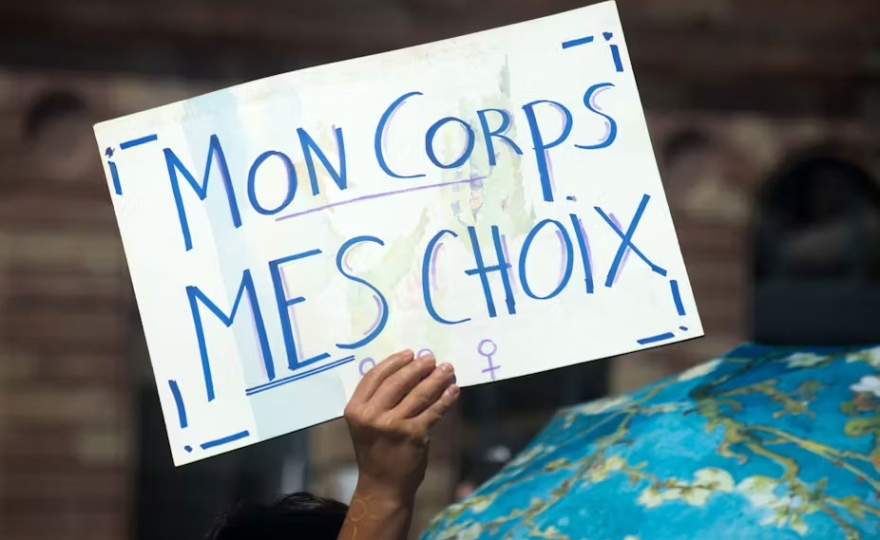

Il évoluera désormais du point de vue de ses principes. Le médecin n’aura pas l’autorité de contester la demande de la personne qui solliciterait son assistance pour abréger sa vie, au risque d’être poursuivi pour « délit d’entrave » s’il était amené à y faire obstacle.

La clause de conscience lui sera cependant accordée, alors que le Code de santé publique intégrera l’euthanasie et le suicide médicalement assisté aux devoirs et aux bonnes pratiques du professionnel de santé comme s’agissant d’un traitement indifférencié (qui fera l’objet d’enseignements universitaires). Toutefois, une question se pose : qu’en est-il d’une clause de conscience dès lors que la loi, avec sa transposition dans la déontologie, érige de nouvelles normes ?