Avant toute chose, rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls à chercher de la motivation. C’est d’ailleurs un champ de recherche à part entière en psychologie. En 1993, Robert Vallerand et Edgar Thill, deux chercheurs, y ont même consacré tout un ouvrage de plus de 600 pages. Ils y définissent la motivation comme l’ensemble des forces, qu’elles soient internes (envies, objectifs personnels) ou externes (récompenses ou encouragements), qui nous poussent à déclencher un comportement, telle que la pratique sportive et à le préserver (dans la suite de cet article, nous utiliserons le terme plus général d’activité physique). Bien qu’elle ne soit pas directement observable, la motivation se manifeste à travers nos comportements et peut évoluer dans le temps, en fonction des expériences, des contextes et des objectifs.

ACTUALITES

Il arrive souvent aux parents de mentir à leurs enfants. « Non, tu ne peux pas avoir de chocolat : il n’y en a plus », peuvent-ils dire, par exemple, alors même qu’il y a tout un paquet de barres chocolatées dans le placard. « Non, tu ne peux pas prendre mon téléphone pour regarder YouTube : la batterie est déchargée », alors que le téléphone affiche nettement un chargement à 65 %.

Dans certains cas, de tels mensonges sont un recours pour se faciliter la vie, surtout lorsque les enfants sont petits. Dans d’autres cas, on peut penser que le mensonge sert l’intérêt de l’enfant. Par exemple, on essaie d’inciter les plus jeunes à manger des carottes en leur disant que ça les aidera à voir dans le noir. En leur promettant de super pouvoirs, on essaie de les aider à développer de bonnes habitudes alimentaires.

De même, des mensonges peuvent être proférés pour protéger les enfants de vérités jugées pénibles. Face à la difficulté de parler de la mort ou d’une maladie grave avec des enfants, il peut être tentant de déformer la réalité pour éviter de les bouleverser.

Mais avant d’avoir couramment recours au mensonge, il convient de s’interroger sur les raisons qui le motivent et de se demander si une approche différente ne serait pas préférable.

Le cadre légal de l’avortement a progressivement été assoupli depuis la loi Veil. En 1975, l’IVG ne pouvait être pratiquée que par un médecin en établissement de santé et par la méthode chirurgicale. Mais depuis 1988, la méthode médicamenteuse a été mise sur le marché : elle est d’abord administrée en établissement de santé puis, à partir des années 2000, en cabinet médical, en centre de santé ou en centre de santé sexuelle (anciennement nommé centre de planification et d’éducation familiale, CPEF). Les médecins peuvent y réaliser des IVG médicamenteuses jusqu’à la fin de la 5e semaine de grossesse.

Depuis 2016, les IVG chirurgicales peuvent aussi être pratiquées en centre de santé et les sages-femmes sont habilitées à réaliser des IVG médicamenteuses. Aussi, dans le cadre de la crise sanitaire de 2020, le délai pour administrer une IVG médicamenteuse a été allongé à 7 semaines de grossesse et la téléconsultation a été autorisée. Enfin, en 2022, la loi Gaillot a porté le délai légal de l’IVG à 14 semaines et a autorisé les sages-femmes à pratiquer des IVG chirurgicales.

Comment sont mis en application ces nouveaux assouplissements légaux sur le territoire ?

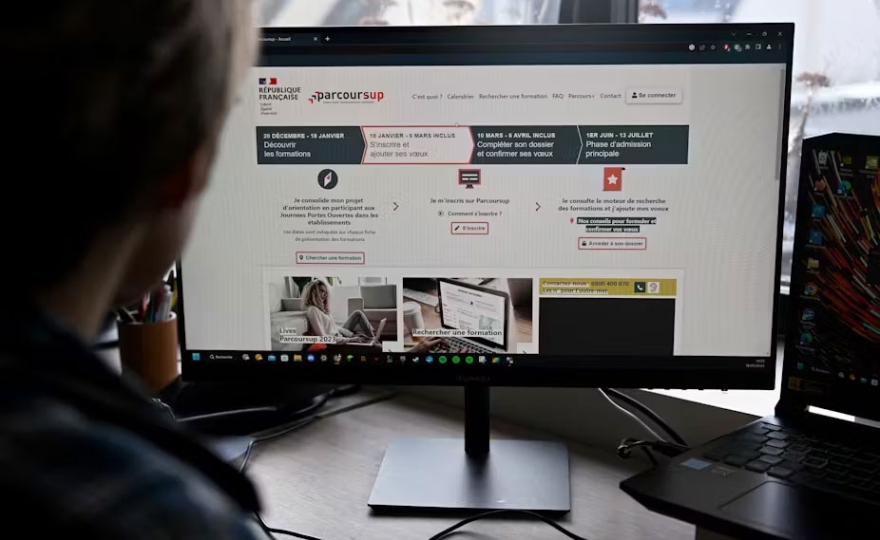

C’est l’application Parcoursup qui gère depuis 2018 les vœux d’inscription des lycéens vers la majorité des formations de l’enseignement supérieur français. Cette plate-forme centralisée a pour but d’uniformiser et de simplifier la procédure d’orientation post-bac en réunissant toutes les demandes, avec des échéances standardisées.

Face à la massification de l’enseignement supérieur, une gestion coordonnée s’est imposée pour absorber les flux croissants de candidats. Il s’agit d’éviter les lourdeurs administratives qui seraient liées à une démultiplication des procédures et d’offrir à chacun une visibilité homogène sur l’offre de formation nationale.

Par rapport à son prédécesseur Admission Post-bac, Parcoursup a modifié légèrement les règles du jeu, d’une part en n’imposant plus aux élèves de hiérarchiser leurs vœux par ordre de préférence dès le mois de janvier et, d’autre part, en obligeant chaque formation à classer les élèves, y compris l’université.

Alors que s’ouvre du 15 janvier au 13 mars la session 2025 des inscriptions sur Parcoursup, retour sur quelques-unes des interrogations que soulève cette procédure, du rôle des algorithmes au principe de la sélection dans le supérieur.

Quand on parle de cognition, on évoque souvent des domaines complexes comme la psychologie, les neurosciences, voire l’intelligence artificielle. Mais qu’est-ce que la cognition, au juste ?

Dit simplement, c’est ce qui se passe dans notre tête quand on comprend, qu’on apprend, qu’on prend une décision. C’est une sorte de « laboratoire intérieur » où chaque pensée, souvenir ou perception s’élabore. En d’autres termes, c’est l’ensemble des mécanismes qui nous permettent de traiter l’information autour de nous.

Le terme cognition vient du latin « cognitio », signifiant « connaissance ». D’abord employé en philosophie pour parler des mécanismes de la pensée humaine, il a été repris au XXe siècle par les psychologues pour explorer les fonctions cognitives du cerveau, et finalement par les neurosciences, qui cherchent aujourd’hui à « cartographier » ce laboratoire intérieur, région par région.

À l’heure où l’intelligence artificielle cherche à imiter nos capacités mentales, comprendre la cognition humaine est essentiel. Que signifie « penser » ? Comment l’esprit prend-il des décisions ? Et comment l’apprentissage s’effectue-t-il, qu’il soit humain ou artificiel ?

« Gadjo », « despee », « tchop » : ces mots sont associés, dans les discours médiatiques, à un « parler jeune ». Nombreux sont les articles qui s’arrêtent sur ce vocabulaire pour le rendre accessible aux autres générations ou encore les dictionnaires destinés aux parents qui semblent ne plus comprendre leurs ados.

Alors, ce parler jeune existe-t-il vraiment en tant que tel ? Pourrait-il être résumé à un lexique qui lui serait propre ? Plusieurs études ont été menées en linguistique sur ces pratiques langagières, mais celles-ci ne constituent pas un champ homogène, notamment parce qu’elles concernent des situations sociolinguistiques diverses.

Si nous voulons considérer l’existence d’un parler jeune, il faudrait a minima le penser au pluriel. Il n’y a pas deux personnes pour parler de la même façon et une même personne ne parle pas constamment de la même manière. Tous les individus possèdent plusieurs répertoires ou plusieurs styles, les jeunes ne font pas exception.

Métiers du Social

Catégories d'actualités

Articles populaires

- Référentiel professionnel éducateur spécialisé 2018

- Exemple d'ISAP dans un CCAS

- Référentiel professionnel éducateur de jeunes enfants 2018

- Méthodologie et trame de l’ISAP au DPP d'Assistante de Service Social

- Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social

- Référentiel professionnel Assistante de service social 2018

- A-t-on le droit à un remboursement du psychomotricien par la mutuelle ?

- Référentiel professionnel Conseillère en économie sociale familiale 2018

- Les cinq substances les plus addictives au monde et leurs effets sur le cerveau

- Réforme Formation Préparation Concours ES ASS EJE CESF ETS

- Qui a peur de l’éducation à la sexualité ?

- Addictions chez les jeunes : la solution est dans la relation éducative

- Référentiel professionnel Éducateur technique spécialisé 2018

- Ecoles de formation en travail social : Ile de France

- Reprendre le travail après un burn-out, un long cheminement émotionnel

- L’incompétence professionnelle et sociale, première cause d’une mauvaise ambiance de travail

- Derrière l’arbre de la « transformation », la forêt des innovations managériales

- Oubliez tout ce que vous savez sur les assistantes sociales - Saison 3

- Désengagement des salariés au travail : un éclairage, et des pistes de solution, fondés sur la qualité des relations client-fournisseur

- Autisme : comment on veille sur la santé des enfants qui ne parlent pas

Le Social est édité par la société Social Connexion. Son équipe propose des services en ligne depuis plus de 25 ans dans le domaine du secteur social et du médico-social.